Die Bürgervereinigung Dichterviertel wurde am 22. Mai 1987 gegründet. Das Dichterviertel ist nur ein kleiner Ausschnitt des heutigen Stadtteils Dornbusch und wird im Norden durch die Hügelstraße, im Westen mit der Eichendorffstraße, im Süden durch die Straße Am Dornbusch begrenzt, und im Osten ist die U-Bahn Linie auf der Eschersheimer Landstraße die bedauerliche Trennungslinie innerhalb des Stadtteils Dornbusch. Diese Teilung des Stadtteils wird so lange bestehen bleiben, bis hoffentlich eines Tages die U-Bahn doch noch unter die Erde kommen kann, was schon so oft vergeblich gefordert worden ist.

Von einer Geschichte dieses Dichterviertels kann erst ab Beginn des 20. Jahrhunderts die Rede sein. Damals entstand ein Wohngebiet zu beiden Seiten der Eschersheimer Landstraße vom Dornbusch im Süden bis zum weißen Stein im Norden. Im Osten erstreckte sich dieses neue Wohngebiet in Richtung Eckenheim und dem Westen bis zur Grenze des damals schon existierenden Stadtteils Ginnheim, aufgelockert mit vielen Bäumen. Der bekannte alte Lindenbaum in Eschersheim sei hier als besonderes Beispiel erwähnt. In diesem vorwiegend grünen Bereich bauten vor allem Frankfurter Bürger ihre Wohnhäuser, von denen es heute noch viele gibt und die dieses Wohngebiet geprägt haben. Zeitzeugen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren ins Ziehen-Gymnasium oder in die Ludwig Richter-Schule gingen, erzähle noch heute gar zu gern von den schönen Zeiten, die sie in diesem Viertel erleben durften. Sie erzählen aber nichts von einem Stadtteil Dornbusch, den es für sie damals jedenfalls noch nicht gegeben hat.

Wenn ein Bewohner des Dichterviertels gefragt wurde, wo dieses Viertel denn sei, da hat man voll Stolz allerdings geantwortet, dass das Viertel am Dornbusch sei. Nicht nur weil die Straße „Am Dornbusch“ die südliche Begrenzung ist, sondern weil „Dichterviertel am Dornbusch“ auch einen guten Klang hatte.

Erst allmählich entwickelte sich ein noch sehr spärlicher Autoverkehr. Die Straßenbahnlinien 23, 24 und 25 waren die eigentlichen Verkehrsmittel bis zur Hauptwache und zum Hauptbahnhof.

Damals waren im heutigen Gebiet des Dichterviertels die Straßen entstanden, die alle Namen bekannter Dichter erhielten; – worauf die Bewohner heute noch sehr stolz sind. – Mit großer Freude haben kürzlich die Mitglieder der Bürgervereinigung einen Spaziergang durch ihr schönes Viertel gemacht, und dabei wurde über jeden der 18 Dichter ein Vortrag gehalten.

Glücklicherweise wurden während des Krieges nur einige Häuser durch Bomben beschädigt. In den Jahren nach dem Krieg ist dann bald mit schnell wachsenden Autoverkehr eine ganz neue Situation entstanden. Heute braust über die Eschersheimer Landstraße der Verkehr von Norden her morgens in die Stadt und am Abend zurück, hauptsächlich gespeist über die Hügelstraße als Zubringerverkehr zu den Autobahnen.

Manche der alten Häuser könnten eine Geschichte erzählen: da ist vor allem das Haus in der Ganghoferstraße zu erwähnen, in dem Anne Frank (geboren am 12. Juni 1929) wenige Jahre gewohnt hat. Sie starb als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 1945 im KZ-Lager von Bergen-Belsen.

Die Inhaber-Familie von T & N (Telefonbau und Normalzeit) haben hier ihre Häuser gebaut: der Senator Lehner in der Gustav Freytag Straße, sein Sohn Fritz Lehner in der Klaus Groth-Straße und die Villa der Engels in der Grillparzerstraße. Bevor dieses Haus abgerissen wurde, war es der Tatort einer zweiteiligen Sendung „ein Fall für zwei“.

So wohnten dort auch Fritz Dietz, der Präsident der Frankfurter Industrie- und Handelskammer, in der Klaus Groth-Straße, die Schriftstellerin Miele Braach bis zu ihrem hundertzweiten Lebensjahr in der Eichendorffstraße, Hilmar Hoffmann in der Liliencronstraße, Karl Beilharz, Inhaber von M. Schneider, in der Grillparzerstraße, Luise Zorn in der Grillparzerstraße und Doktor Thomae, Chirurg und bekannt durch seine Frischzellen-Therapie, in der Liliencronstraße.

Anfang der Achtzigerjahre entstanden leider zwei verhältnismäßig hohe und große Flachdachhäuser, die so gar nicht in das Viertel passen. Um weitere derartige Neubauten zu verhindern, haben sich damals zahlreiche Bürger mit einer Unterschriftenaktion bei der Stadt beklagt und zum Schutz eine Erhaltungssatzung für das Dichterviertel beantragt. Die Stadt hat diesem Anliegen entsprochen, und mit dieser Satzung konnte dann auch erreicht werden, dass sich weitere Neubauten besser in das Bild dieses Wohnviertels einfügten.

Diese erfolgreiche Aktion hat dazu geführt, dass man im Interesse der Menschen in diesem schönen Viertel in einem Verein zusammen bleiben wollte. Dem kürzlich verstorbenen Dr. Karl-Heinz Westphal ist es hauptsächlich zu verdanken, dass 1987 die Bürgervereinigung Dichterviertel gegründet wurde, deren Vorsitzender er bis 2005 war.

Zweck dieses Vereins, der heute über 100 Mitglieder zählt, ist in erster Linie die Erhaltung des Charakters dieses Viertels mit seinen Häusern und mit seinen zahlreichen alten Bäumen. Dazu gehört auch der Umweltschutz durch Anregung bei Behörden und in der Öffentlichkeit zur Entlastung des Verkehrs, Reinhaltung der Luft und Verminderung der Lärmbelästigung. Bei der Pflege von Heimat und Kultur geht es um Ausflüge im Rhein-Main-Gebiet, um Vorträge und Rezitationen auch in Mundart, Besichtigungen, Schlosskonzerte in Weilburg.

Besonders wichtig ist die Pflege guter Nachbarschaft. Dreimal im Jahr trifft man sich bei gemütlichen Beisammensein und beim Sommerfest unter den Linden in der Klimschanlage oder in Gärten im Viertel. In der Klimsch-Anlage hat der Verein vor Jahren eine Linde selbst gepflanzt, und deshalb feiern die Erwachsenen dort gern bei Äppelwein und Bier und die Kinder bei Kaspertheater und lustigen Spielen.

Ein Großteil der Mitgliedsbeiträge ist für ausgewählte Spenden vorgesehen. Zuletzt waren dies Beiträge für die Kindervilla in der Gustav Freytag-Straße, für Fitnessgeräte für die Männer der Feuerwache am Marbachweg und fürs Altersheim in der Hügelstraße.

Hubert Buss (2007)

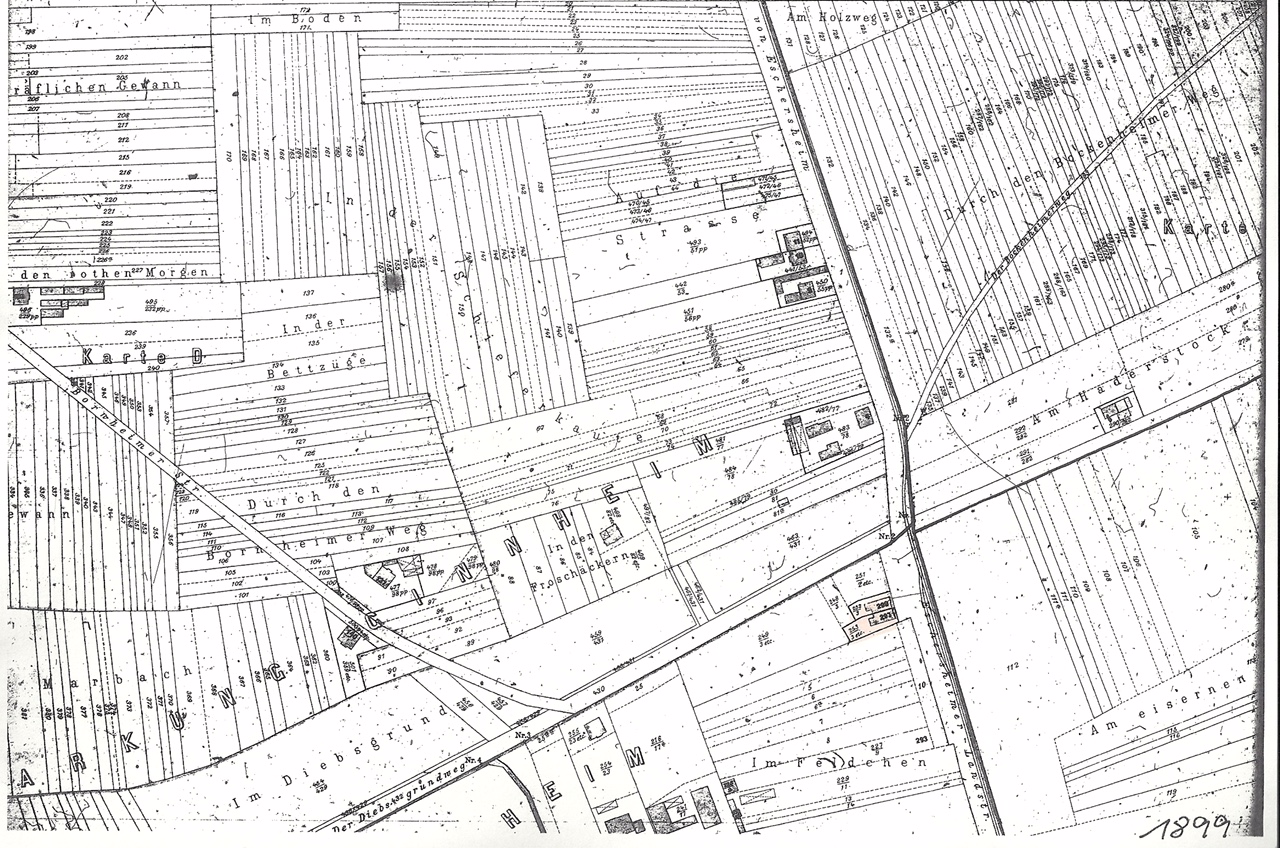

Flurplan von 1899; zur Verfügung gestellt von Ilse Henning. Ihr Elternhaus nahe der Kreuzung Diebsgrundweg / Eschersheimer Landstraße (heute Nr. 285) war das einzige, das damals existierte. Das Dichterviertel bestand aus aufgrund der hessischen Erbteilung sehr schmalen Flurstücken.

Erinnerungen ans Dichterviertel

1951 sind wir aus der Evakuierung in der Rhön wieder nach Frankfurt gekommen. Wir waren eine große Familie: fünf Mädels, zwei Hausangestellte und zwei Hunde.

Herr Meyer, der Hauseigentümer, wohnte im jetzigen Kindergarten in der „Gustav“. Er besaß auch einen Tafelobstgarten (Nummer zwölf), den er an uns verkaufte.

Das Haus an der Ecke Gustav- Freytag/Liliencronstraße beherbergte einen Schwesternkonvent mit Kapelle, da war man als Katholik zur Messe willkommen.

Die Eichendorffstraße war damals nur am Anfang zwischen Dornbusch und Liliencronstraße bebaut, der nördliche Teil war Feldweg mit Brombeerhecken bis nach Bockenheim. Man sagt, es war ein alter Handelsweg schon der Römer nach Nida.

Am Ende der Eichendorffstraße baute Mitte der fünfziger Jahre die Allianz ihre Siedlungen in der Wilhelm Busch-Straße und später die „Amis“ ihre Housing area bis zur Hügelstraße.

In der Wildenbruchstraße (jetzt Spielplatz) war noch eine alte zerfallene Ziegelei – ebenso soll auch in der Ganghoferstraße 24 (der Garten liegt tiefer) eine Tongrube gewesen sein. Am Ende der Grillparzerstraße (neben Trappes) war bis circa 1973 die Gärtnerei Müller-Klein, die dann nach Usingen zog – Bauland war teuer.

Die Klaus Groth-Straße war auch geteilt, da dort die Gärtnerei Lenz ihre Felder hatte.

Auf der Raimundstraße fuhr die Straßenbahn Nummer 17, ein Wagen, der Anschluss nach Ginnheim. Deshalb wurde sie Ginnheimer Lieschen genannt. Außerdem gab es dort zwei Tankstellen – eine Esso, wo heute Aldi ist, und eine Shell an der Stelle des heutigen iranischen Konsulats.

Einkaufen ging man an den großen Straßen Eschersheimer und Dornbusch. Beliebt war das Café Ruppert an der Ecke Roseggerstraße (jetzt indisches Restaurant). Ein Geschäft für Obst und Südfrüchte führte Familie Jung an der Stelle, wo heute die Commerzbank ist; an der Ecke Liliencronstraße (jetzt Tierfutter) gab es früher Bäcker- und Kolonialwaren.

An der Ecke Malßstraße befand sich das Farbenhaus Rieger; am Dornbusch daneben Aral Tankstelle mit Autoreparatur – später Michael Deuerling. Auf der Eschersheimer stadteinwärts rechts befand sich ein kleiner Fotoladen, Reb, sodann ein Metzger, dann Blumen Lembke, anschließend Gasthaus Schlund mit schönem Garten und an der Ecke das Kaufhaus am Dornbusch (heute Sanitätshaus). Das Kaufhaus führte Reißverschlüsse, Knöpfe und war bekannt für gute Reparatur von Laufmaschen – denn „Nylons“ waren teuer.

Am Dornbusch gab es Brillen Gillen, Zoo Dull, und die Bäckerei Grün an der Ecke Eichendorffstraße. Der Dornbusch war mit einem Kaiser’s Kaffeeladen gut bestückt (Ecke Marbachweg), und Büro Bunz sorgte für alle Schultüten und -hefte. Unsere Drogerie hieß Bäckle (diese Familie waren die direkten Nachmieter der Familie Frank in der Ganghoferstraße). 1972 zog ich dann dort mit Familie und physiotherapeutischer Praxis ein.

Am Dornbusch stand mitten auf der Kreuzung ein Polizist, unser Schupo, in einer runden rot-weissen Trommel, und regelte den Verkehr. An Weihnachten war er meterweise von Wein und Plätzchentüten eingeengt (auch der Verkehr).

Mitte der Fünfzigerjahre wurde auf den Kornfeldern und Wiesen, die bis nach Eckenheim reichten, die Dornbuschsiedlung mit tollen Geschäften und einem Bürgerhaus gebaut. Pfüller, Uhren-Christ, Spielzeug Behle – alle guten Geschäfte aus der Innenstadt kamen zu uns. Mit dem U-Bahn Bau teilte sich die Straße, und man konnte nur schwer die andere Seite erreichen – das war der Tod dieser Geschäfte!

Kaja Janssen

Mile Braach: Rückblende – Erinnerungen einer Neunzigjährigen

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1992 [über ZVAB antiquarisch erhältlich]

Mile Braach wurde 1898 in Frankfurt a. M. geboren und starb im Jahr 1998. Die Schriftstellerin und Unternehmerin lebte lange im Dichterviertel und ist in vieler Hinsicht eine Zeitzeugin. Sie war Tochter des Lederfabrikanten Otto Hirschfeld und seiner Frau Marianne geborene Koenitzer. Ihr wurde das Bundesverdienstkreuz und die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt verliehen. Ihr Grab befindet sich auf dem Hauptfriedhof, Gewann J 727.

Nachfolgend Auszüge aus Rückblende; zur Roseggerstraße 15

Seite 46

Die Wohnung in der Wolfsgangstraße war zu eng geworden, und deshalb mieteten die Eltern 1909 ein Haus in der Roseggerstraße 15, auf dem Weg nach Eschersheim gelegen. Damals war das „ziemlich weit draußen“. Hier hatte die Gärtnerei Sinai ihre Rosenkulturen inmitten von Feldern.

Die Straßenbahn Nr. 23 wurde das Verkehrsmittel für uns. Noch bis 1908 hatte eine Dampfbahn – die sogenannte „Knochemühl“ – zwischen dem Eschenheimer Turm und Eschersheim Dienst getan. Jetzt fuhr die Elektrische, und ab 4. Mai 1910 konnte man sogar Bad Homburg mit der Straßenbahn Nr. 25 erreichen.

Im Gegensatz zu dem Haus in der Wolfsgangstraße hatten wir jetzt eine Zentralheizung und außerdem Gasversorgung. Die Petroleumlampen verschwanden, wurden teils auf Gasbenutzung umgearbeitet. Der große kupferne Lüster im Eßzimmer und andere Beleuchtungskörper wurden einige Jahre später nochmals modernisiert und auf Elektrizität umgestellt. Es ward allenthalben Licht.

Kanalanschluss gab es zunächst in der Roseggerstraße nicht. Alle paar Wochen kam ein dreckig aussehender Mann mit seiner Pumpe, um die Grube auszusaugen. Sehr zum Interesse vor allem der beiden Buben. Einmal bespritzten sie den „Schorchi“ – so hieß er wohl – vom Balkon aus mit Wasser. Der Pumper rief herauf: „Na – speuzt ihr da owwe?“ Wütend wurde er nicht.

Als 1910 der Kanal gelegt wurde, war das für den Bruder Robert so interessant, dass er alles darüber vergaß, auch die Schularbeiten. Das Zeugnis war miserabel, so daß der Klassenlehrer eines der Eltern in die Schule bestellte. Als die Mutter kam, war seine Frage: „ Sagen Sie mal, Frau Hirschfeld, was ist eigentlich in der Roseggerstraße los?“ Die Mutter: „Da wird Kanal gelegt.“ Das erklärte die Situation.

Seite 48

Das Haus war geräumig und verfügte über drei Stockwerke. Der Garten war herrlich und riesengroß. Heute ist er mit vier stattlichen Häusern bebaut. Damals fehlte weder eine Rosenanlage mit Pergola noch ein Wasserbecken mit Springbrunnen, ein richtiger Tennisplatz, ein Gemüse- und Obstgarten mit einer Menge Birnbäumen. Wir konnten keine Birnen mehr sehen und tauschten sie in der Schule gegen Äpfel oder Zwetschen.

Zum Gemüsegarten war es weit, und wenn wir samstags die Gartenwege rechen mußten, war das nicht gerade zu unserem Entzücken, selbst wenn wir nach getaner Arbeit zehn Pfennige kassieren konnten.

Den Tennisplatz mußten wir selbst in Ordnung halten. Das war nicht einfach. Die große Walze war schwer, und das Nachziehen der weißen Markierungen mühsam. Hierzu wurde ein langes Gestell aus zwei Latten benutzt, die so zusammengefügt waren, daß ein Zwischenraum in der Breite der Striche blieb. Die Markierung wurde mittels eines kurzstieligen Bürstenpinseln, der mit Wasser getränkt wurde, bewerkstelligt. Durch das dauernde Bücken tat hinterher der Rücken ganz schön weh, aber das Tennisspielen mit Freundinnen oder dem Vater wog alles auf.

Es war klar: Haus, Garten, Tennisplatz – alles verlockte zur Geselligkeit; das Tor stand immer offen. In der Küche hing das Brett mit der eingebrannten Inschrift:

„Sechs sind geladen, zwölf sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen!“

Seite 49

Das Leben in der Roseggerstraße war fröhlich und unbeschwert. Mit Nachbarskindern gab es guten Kontakt. Die Buben hatten ein Aquarium mit vielen Fischen, außerdem einen großen Käfig mit ausländischen bunten Finken. Im Garten waren einige Kaninchenställe. Zur Familie gehörte auch ein ungezogener, aber von uns geliebter Schäferhund. Doch eines Tages hatte er eines unserer Kaninchen nicht nur getötet, sondern auch richtig aufgefressen. Da bekamen die Eltern Angst, er könne dem kleinen Oskar etwas antun. So wurde der Hund weggegeben. Wir weinten bitterlich.

Daß wir von der Roseggerstraße aus einen weiten Schulweg hatten, machte uns nicht aus. Im Winter und bei schlechtem Wetter wurde die Straßenbahn benutzt, oft auf dem Trittbrett mehr hängend als stehend – im Sommer nahm man das Fahrrad.

zur Eichendorffstraße 35:

Seite 202 [nachdem die zwischenzeitliche Wohnung in der Friedberger Landstraße während eines Luftangriffs vom 18.3.1944 zerstört wurde]:

Die Eichendorffstraße liegt zwischen Innenstadt und dem Stadtteil Eschersheim. Als ich jung war, standen hier nur wenige Häuser. Die Straße, die später Am Dornbusch hieß, war damals ein breiter Feldweg mit dem schönen Namen Diebsgrund. Mit der Zeit entstand um den Diebsgrund herum eine ansehnliche Villengegend. Während der Kern Frankfurts in den Märztagen zu 80 Prozent zerstört wurde, war man hier bisher verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Hier versuchten wir nun, uns zu beheimaten.

Seite 207

Der Weg von der Eichendorffstraße zur Innenstadt nahm täglich viel Zeit in Anspruch. Wochenlang fuhren lediglich einige Busse die Strecke Eschersheim bis zur Adickesallee. Aber am Dornbusch war kein Mitkommen mehr möglich, die Busse waren besetzt, und auf den Trittbrettern hingen die Menschen wie Trauben. Am besten, man entschied sich gleich für den Fußmarsch. Der erste Kilometer war nicht so schlimm, aber dann wurde es oft grausam. Immer wieder Totenkopfschilder, die auf besondere Gefahren aufmerksam machten, Trupps mit Pressluftgeräten, die versuchten, Verschütteten Sauerstoff zuzuführen, um sie zu retten. Manchmal lagen ganze Häuser auf der Straße. Man kam nicht weiter und musste Umwege in Kauf nehmen.

Seite 211

Zufällig entdeckte ich vor einiger Zeit in der ‚Dokumentation zur Geschichte der Juden 1933-1945‘ folgende Aktennotiz des Zellenleiters der Ortsgruppe 08/Dornbusch: „In der Zellenleiterbesprechung vom 29. November 1944 wurde uns aufgegeben, alle Mischlinge ersten Grades anzugeben, welche die Gestapo sammeln will, um sie in Arbeitslager zu überführen. Ich gab Dr. Scheinberger, Gustav Freytagstraße 1, an, mit dem Bemerken, daß es sich bei ihm um einen Ungarn handele.“

Ob der Zellenleiter nichts von uns wußte, ob er uns vergessen hatte oder – und das gab es auch – ein anständiger Zeitgenosse war? Oder ob uns die Unwahrheit gerettet hatte, weil wir den Zwangsnamen ‚Israel‘ bei der polizeilichen Anmeldung des Vaters unterschlagen hatten?

Seite 215

Am Sonntag, dem 4. März [1945], war ich gerade dabei, den Eltern das Frühstück zu richten, um es ihnen ans Bett zu bringen.

Kurz vor neun Uhr klingelte es. Ich ging runter und machte auf. Draußen standen zwei Herren, die sich als Gestapo-Beamte auswiesen. Sie verlangten, den Herrn Hirschfeld zu sprechen. Mir ahnte Schreckliches. Sollte ich sagen: „Er liegt noch im Bett und wartet auf sein Frühstück?“ Nur das nicht. Ich erklärte so ruhig wie möglich, woher ich den Mut nahm, weiß ich nicht: „Der Herr Hirschfeld macht gerade seinen Morgenspaziergang.“ Die Herren nahmen es zur Kenntnis, machten sich eine Notiz und bemerkten, der Herr Hirschfeld solle sich vor 12 Uhr in der Lindenstraße einfinden […] Noch nie habe ich so vor Angst gezittert wie in diesen Minuten. Lindenstraße! Das berüchtigte Gestapo-Hauptquartier, im Volksmund ‚Der Palast der Angst‘ genannt […]

Eine knappe Stunde später waren wir unterwegs nach Heddernheim. Wir marschierten über Feldwege bis zur dortigen Station der Straßenbahnlinie 25. Es schien uns zu gefährlich, an einer Haltestelle in Nähe Dornbusch zu warten […] In Bad Homburg angekommen, suchten wir das befreundete Ehepaar Stoerck auf.

Seite 224 [nach der Befreiung Frankfurts durch die Amerikaner, April 1945]

Schon kurz nach seiner Rückkehr wurde der 79jährige Vater aktiv. Die Tatsache, daß jetzt viele Leute Englisch lernen wollten, brachte ihn auf den Gedanken, Unterricht zu geben, beherrschte er doch die Sprache perfekt. Die ersten, meist erwachsenen Schülerinnen und Schüler fanden sich durch mündliche Empfehlungen ein. Als wenig später eine gewitzte Ladenbesitzerin am Dornbusch auf die Idee kam, ein „ Schwarzes Brett“ auszuhängen, auf dem man für eine Reichsmark Zettel anstecken konnte, wurde hier „ inseriert“, und die Kundschaft nahm zu. […] Das Inseratenbrett war uns noch einmal nützlich. Wir hatten wochenlang kein Wasser. Das unentbehrliche Naß mußte in einem etwa 600 Meter entfernten Gartengrundstück gepumpt und dann nach Hause geschleppt werden. Das war für die Eltern unmöglich, auch für mich zu viel. Also suchten und fanden wir per „Inserat“ eine Wasserträgerin.

Seite 229

In der Stadt wurde fieberhaft daran gearbeitet, die Verkehrswege freizuschaufeln, die Straßenbahngeleise auszubessern, ausgebrannte Straßenbahnwagen wieder verkehrstüchtig zu machen und die Oberleitungen zu reparieren. Das alles ohne Maschinen, dafür mit den primitivsten Geräten, die mancher Arbeiter von zu Hause mitbrachte. Es war ein Wunder, daß bereits Ende Juli eine Reihe von Teilstrecken in Betrieb genommen und sogar ein magerer Fahrplan erstellt werden konnte. Wir hier am Dornbusch hatten allerdings Pech und mußten noch die lange die strapaziösen Fußmärsche machen.

Aber insgesamt kamen nach und nach allerhand Erleichterungen: Das lang entbehrte Telefonklingeln war wieder zu hören, Wasser gab es stundenweise, bei Westwind konnte man hin und wieder den Pfiff einer Lokomotive vernehmen – ein Anzeichen dafür, daß die Eisenbahn in Gang kommen könnte.